|

|

KY作者 / Cyte编辑 / KY主创们1 m) z. l" j. x- q0 H5 e

昨天,一条名为#李阳疑似复婚#的话题悄悄登上了热搜。

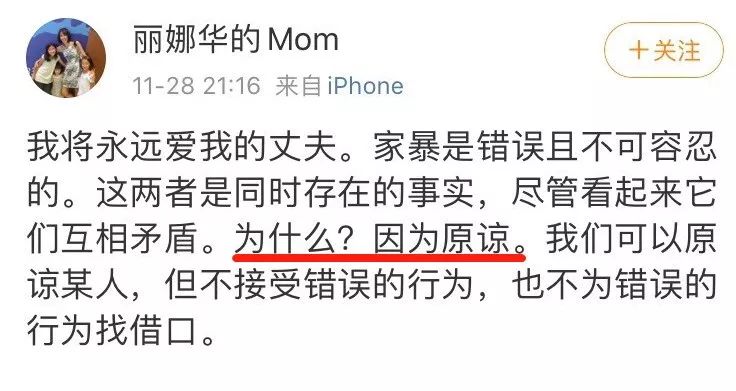

2 p/ `/ v) n" c6 g9 C2 l1 q11月28日,“疯狂英语”创始人李阳前妻Kim在微博发送长文称“家暴是不可容忍的”,但也肯定了自己“爱丈夫”。对她而言,这看似矛盾的两点之所以同时存在,是因为“原谅”。, \1 V% Q- p# u5 m; \6 a

8 g, W' L, \7 X0 o; J

% F. w4 h/ B) S8 g2 i+ p曾经,这对夫妻因“家暴事件”数次成为社会关注的焦点。从Kim此前多次在微博披露的内容来看,她承受家暴已有数年,于2011年向法院提请离婚,官司持续了两年,离婚判决才终于落槌:李阳被认定家暴行为成立,准予Kim的离婚诉讼。' j2 M5 F i6 Y5 C* S: n. t- B, \

当时本以为这段饱受争议的婚姻会就此尘埃落定,没想到出现了后续进展。+ f- o) X% [: q9 e+ l" k% O9 b

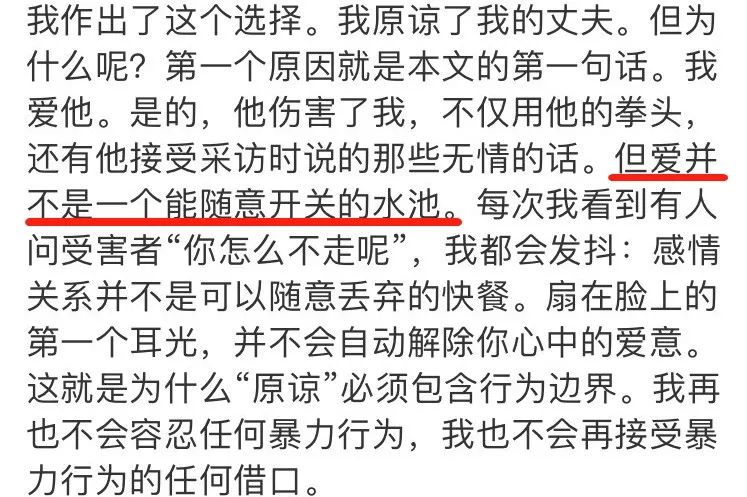

Kim还在微博阐述了被家暴仍然能够选择原谅的理由。

; W: H( C% m' d: x6 [4 C- e 9 f1 f0 ]* ~- G 9 f1 f0 ]* ~- G

Kim这一番对于原谅的解释,引发了网友热议。无论是被家暴,还是在其它方面遭受伤害,受害者最终选择原谅,似乎都是“更怀有爱意”、“更得体”甚至“更道德”的。2 D) M9 N/ h! e+ h% Q0 w" w

- W2 ~" T5 [2 p; z- E0 o% w

但是,所有的伤害真的都可以被原谅吗?原谅是一种必然有益的选择吗?今天,我们就来聊聊,原谅,这个复杂的问题。  ( ?" }2 H' L4 E) g ( ?" }2 H' L4 E) g

原谅(forgive)一词,在韦伯斯特字典中给出的定义是:停止对(冒犯者)的不满,放弃对(侮辱)的愤怒,或放弃要求补偿来作为代价。 原谅(forgive)一词,在韦伯斯特字典中给出的定义是:停止对(冒犯者)的不满,放弃对(侮辱)的愤怒,或放弃要求补偿来作为代价。

( N2 B" I9 @% ^% v3 {& ?; Q 在其中一个词源上,是形容免除金钱上的债务。如果有一个人欠你一大笔钱,欠债者和旁人都不太可能会劝你一笔勾销,即使你免除了这笔债务,以后你也不太可能会再次借钱给这个人。这是在经济关系上,显而易见的事实。 谈回原谅这个行为,情况又变得不一样了。我们可以从中看到一种主动意愿,包含两种心理过程。首先要解决自己内心的负面情绪,其次才是改变对另一方的态度。 在这两个过程中,自己情感的改变往往会比对另一方态度的改变先发生。一个人既要面对原谅心理或现实上的一个事件,也决定要不要去原谅一个加害者。 因此,要理解原谅这个行为,绕不开三个元素:受害者(victim)、加害者(perpetrator)和创伤(trauma)。 说到原谅,我们可能会联想到出轨。“如果原谅有颜色,一定是绿色的。”有一阵子网络盛行原谅梗,有的网友会冷嘲热讽被出轨后选择原谅的人。 在涉及像出轨这样道德伦理范畴的事件里,加害者势必会受到谴责,但受害者遭受创伤后选择原谅,也要被有的人嘲,不原谅又要被有些人说肚量小。原谅,还是不原谅?真的太难了。 *忘记不等于原谅 在《奇葩说》第四季一个关于原谅的辩题讨论中,马东说:“随着时间的流逝,我们终将会原谅那些曾经伤害过我们的人。“ 紧接着,蔡康永说:“那不是原谅,那叫算了。” 原谅总是和忘记绑在一起(forgive and forget)。但是,一个悬而未决的原谅不会因为时间或遗忘就被解决。 有时候,我们早上起床还带着昨夜生气的情绪醒来;分手很多年后,也会在某一瞬间发现原以为消失的痛楚还在;有时,我们也会轻易地就被很久以前经历过的不公平的事件再次击溃。 从精神分析的角度看,忘记一个创伤事件,在哀悼和原谅的过程中是为时过早的。即使这个事件本身不再占据我们的意识(conscious)层面,与之相关的情感记忆却停留在了前意识(preconscious)水平(Akhtar, 2002)。 也就是说,如果未来再出现和这个创伤事件类似的情境,我们不但能清楚地记起,还会重新经历一遍创伤体验。  6 ?( x' _. h/ }

2 v. M: Y+ W* s9 @ 1.不是所有伤害都可以被原谅。 你有没有遇到过在亲密关系中,发生冲突时具有攻击性的伴侣? 当你们一吵架,ta就会朝你大吼大叫、恶言相向,或者乱踢东西、摔门而去,严重的情况下甚至会使用暴力。但冷静一段时间后,ta可能又回过头来忏悔,乞求你的原谅。 你于心不忍,终究还是原谅ta。但没过多久,下一次吵架,ta故态复萌,再次对你造成伤害。 现实是残忍的,研究佐证,婚姻中一方表达更多原谅的倾向性,可以预测另一半未来持续的身体和心理上的攻击(McNulty, 2011)。当你表达了原谅,其实在一定程度上恰好抹去了加害者不想要承担的后果,削弱了ta们的愧疚和罪恶感,于是伤害再次发生。 原谅其实是一件非常个人化的事,我们并不是都可以做到以德报怨的圣人。对有的人来说,只要对方道歉悔改,没有什么是不能原谅的。但对另一些人来说,无论如何都弥补不了已经造成的创伤。 尤其是像酷刑、虐待和侮辱这样的伤害,一般人本身就很难轻易地进行心理代谢(psychic metabolism)。如果在这个时候,不管是别人或自己再继续坚持理想化的仁慈,都可能会让受害者对自己无法原谅的状况,感到内疚和自责。 2.原谅别人,不一定意味着放过自己。 一项研究招募了135名学生,这些学生在过去六个月中都遭受过欺凌。 研究者先让ta们回忆最近一次的欺凌,并询问了ta们的一些想法和感受。随后,研究者把ta们分成三组,分别让ta们在脑海中想象欺凌的三种结果:原谅(forgiveness)、逃避(avoidance)、复仇(revenge)。 其中:0 X% ?; i* |$ M+ ^! C 1.不是所有伤害都可以被原谅。 你有没有遇到过在亲密关系中,发生冲突时具有攻击性的伴侣? 当你们一吵架,ta就会朝你大吼大叫、恶言相向,或者乱踢东西、摔门而去,严重的情况下甚至会使用暴力。但冷静一段时间后,ta可能又回过头来忏悔,乞求你的原谅。 你于心不忍,终究还是原谅ta。但没过多久,下一次吵架,ta故态复萌,再次对你造成伤害。 现实是残忍的,研究佐证,婚姻中一方表达更多原谅的倾向性,可以预测另一半未来持续的身体和心理上的攻击(McNulty, 2011)。当你表达了原谅,其实在一定程度上恰好抹去了加害者不想要承担的后果,削弱了ta们的愧疚和罪恶感,于是伤害再次发生。 原谅其实是一件非常个人化的事,我们并不是都可以做到以德报怨的圣人。对有的人来说,只要对方道歉悔改,没有什么是不能原谅的。但对另一些人来说,无论如何都弥补不了已经造成的创伤。 尤其是像酷刑、虐待和侮辱这样的伤害,一般人本身就很难轻易地进行心理代谢(psychic metabolism)。如果在这个时候,不管是别人或自己再继续坚持理想化的仁慈,都可能会让受害者对自己无法原谅的状况,感到内疚和自责。 2.原谅别人,不一定意味着放过自己。 一项研究招募了135名学生,这些学生在过去六个月中都遭受过欺凌。 研究者先让ta们回忆最近一次的欺凌,并询问了ta们的一些想法和感受。随后,研究者把ta们分成三组,分别让ta们在脑海中想象欺凌的三种结果:原谅(forgiveness)、逃避(avoidance)、复仇(revenge)。 其中:0 X% ?; i* |$ M+ ^! C

5 w, L, ]! g- z8 a% e; X/ V$ o+ K

- 原谅组中的学生,需要想象原谅了欺凌者并共情ta们;

# i, a3 k: d# A 9 q6 [# z9 g9 b- N+ z

. k) P! P1 b1 f* }

- 逃避组的被试,会想象去了一个开心的地方,远离欺凌;4 D3 ^# x) I6 h% a) ]8 [( J. P3 q

8 m* F4 e( u6 }+ [' @

, I9 z/ m6 N; T9 K! p- 复仇组的人则可以幻想采取任何ta们想要报仇的形式。

- S; p6 U6 Q. Z- F, G

与此同时,研究者会测量ta们皮肤的电极活动,结束后,再次询问ta们的想法和感受。 结果发现,想象原谅的小组是其中感到压力最大的,ta们冷静下来的速度比另外两组要慢得多(Watson, Rapee &Todorov, 2015)。 以前的研究认为,从长远来看,原谅有助于我们的身心健康。但这个研究的结果让我们看到,面对欺凌这样的伤害,原谅别人不会让自己更好过。 宽恕有时候不但不能成为安慰剂,反而可能会增加我们的痛苦和无力感。 3.原谅是你的能力,不原谅是你的选择。 大多数人不缺乏原谅的能力,这也是为什么别人经常劝我们原谅的原因。 有些人可能认为,一个人做不到原谅,就代表ta缺乏原谅的能力、胸襟狭小;而自己可以做到原谅,意味着自己的心智更成熟。社会比较带来的道德优越感让ta们感到满足。 同时,ta们也以这样的道德标准要求他人,希冀其他人都能通过原谅达到一种更好的心智状态。 说出“我原谅你”这句话本身并不难。也有些人嘴上说着这样的话,却只是想显示自己在道德上比较优越,甚至想借此控制那个曾经伤害过自己的人。 这个时候原谅的潜台词是:“我原谅你,因为你很糟糕,你应该觉得内疚。”但其实,这种自我为是的态度,根本与真正的原谅无关。 不原谅是一种道德选择,你有拒绝原谅的自由,任何人都不能代替我们做出这种选择。 比如小时候,隔壁邻居家的玩伴抢了你的玩具,你又急又气,想要回自己的东西。但父母却替你原谅了对方,并告诉你做人要大度。你感到不公平又无计可施,甚至感到父母站在了自己的对立面,在自己受伤的心上又补了一刀。 太多时候,人们都把原谅的责任置于承受错误的人的身上,而忽略了犯错者的责任。

$ _, q9 Y: H" x+ g, m- I 1.平息因小事引发的愤怒情绪 很多时候,我们未必会思考到原谅这一步,因为很多小事引发的愤怒情绪才是需要着眼解决的。在这里有两种小策略供你参考: 1.平息因小事引发的愤怒情绪 很多时候,我们未必会思考到原谅这一步,因为很多小事引发的愤怒情绪才是需要着眼解决的。在这里有两种小策略供你参考:

. X1 j, |: C5 P2 p8 M# |& E" o# D' _7 o; H% N

- 自助发泄:所谓“自助”发泄,就是不涉及人际关系间的一种发泄方式。我们不能把别人当作出气筒,这可能会造成新的问题。8 G5 h5 V9 W" [% X( Z( R

: \5 O: O7 T! ~) {

) l; O/ X2 M" c9 L/ W+ t& G @

我们建议你在不伤害自己和他人的前提下,抒发你的愤怒。比如通过大声唱歌、打沙包,在没人的地方放声呼喊。

0 y" P$ d8 P5 T' B+ A8 K! F+ j9 [0 E

X, |$ y% x# ? q, b- Y' O- o0 q4 ]! K/ y2 r5 O# O' p

- 分散注意力:这个策略不是要你逃避面对自己的情绪,而是通过这种方式先让自己暂时冷静下来,处在强烈愤怒情绪里的人是很难理性思考的。 愤怒可以刺激肾上腺素的分泌,让你觉得自己力大无穷。此刻你可以去跑步、健身,做一些感兴趣的活动,消耗体力的同时平复情绪。

& K. W3 x( w. w- C4 P. ]6 X/ F关键是,不要让你的注意力集中在会让你持续生气的人和事上。

+ ` g. E I7 P# S9 ~ 2.等待事情进展,并与对方保持距离 面对创伤,我们无法帮每个人做出最好的选择,但可以肯定的是,原谅绝不能急于求成。此刻,我们可以等待。 这段时间里,加害者可能会主动道歉并提供补偿,你可以选择接受或拒绝。最重要的是,看看你当下的心境是否足以帮助你从创伤中恢复过来。 与此同时,和加害者保持距离,可以防止二次伤害的发生,也能让你一个人沉淀下来,调节情绪,对发生的事情有更多的理性思考。记住,原谅本应该是由加害者争取的,而不是你欠别人的。 3.承认并接纳自己不准备原谅的事实 给予原谅应当发生在你真的想要原谅的时刻。Charles Klein在他的书中提出“转变时刻”的观点,他认为,当一个人由生气、感到不公平,转变为释放仁慈和善意的时候,ta才有可能合理地选择原谅。 可是,我们真能等来这个“转变时刻”吗?未必。 如果到最后,你还是觉得原谅不会让你更好过,并不准备原谅,那就大方地承认这个事实。我们不需要任何理由去做出假原谅的样子,或为此感到愧疚而苛责自己。也不必逼迫自己“从原谅中成长”;在痛苦和挣扎里,我们或许已经学到了很多。 如果再有人跟你说:“原谅吧。” 你就回ta:“请你也原谅我的不原谅吧。”

" f' F G8 `* f5 G1 E0 X有时候,“宁可自损八百,也要换你一千”,是一种高自尊水平的、心理健康的表现,并且承认自己的愤恨、选择不原谅,也可以更好地帮助自己从创伤中恢复。

5 ~! n# `/ \# f( b4 @ , T5 E$ A+ F5 d" a* u* S6 G , T5 E$ A+ F5 d" a* u* S6 G

看完今天的文章,大家对原谅的态度是怎么样的呢?1 D' t/ D, {# p0 ^

References:2 r2 ^2 T3 c; n2 O' s% v9 v

Akhtar, S.(2002). Forgiveness: Origins, Dynamics, Psychopathology, and TechnicalRelevance. Psychoanal Q., 71(2):175-212.

5 p- M& f7 t- f; c! DEnright, R. D.(2001). Forgiveness is a choice: A step-by-step process for resolving anger andrestoring hope. American Psychological Association.

3 t+ {! r1 m/ o# |% p+ EKlein, C. (1995).How to forgive when you can't forget: Healing our personal relationships.Liebling Press.

$ y2 z& j9 D( RMcNulty, J. K.(2011). The Dark Side of Forgiveness: The Tendency to Forgive PredictsContinued Psychological and Physical Aggression in Marriage. Personality andSocial Psychology Bulletin, 37(6), 770–783.

1 k( z' a6 ~, {$ ^3 a' L# ^# U- T: }% tWatson, H.,Rapee, R., & Todorov, N. (2015). Imagery rescripting of revenge, avoidance,and forgiveness for past bullying experiences in young adults. CognitiveBehaviour Therapy, 45(1), 73-89.% s' o0 Y7 g) v9 P& E8 M8 e5 O3 [

$ ]5 R* b6 w9 c6 J

+ q2 M* ]; [1 i1 l7 Z' d9 L0 v3 U

4 c3 C6 i- J7 d9 U& x+ r- t

7 r1 h* N0 G) w! I1 g) y7 ~文章所涉药方、疗法及防治观点均为专家个人意见,患者勿盲目使用,须及时就医。/ ^/ w& @+ [# t$ T+ s% S* p

澎湃新闻出品 责任编辑:陈玉坤

* @# a& o; M. _3 Q) a9 [$ M & u' m# c1 n) ?* b6 p/ X. [ & u' m# c1 n) ?* b6 p/ X. [

探索身体的奥秘

% y$ Q2 ]* ^) R# l给大家带来活到一百岁的可能. C3 Z: j4 r6 K) f

5 v9 s" K5 V( e/ j0 `8 {3 Q$ p

人生不容易" l$ X- \+ ]/ L( |3 e2 @: b- u 人生不容易" l$ X- \+ ]/ L( |3 e2 @: b- u

' k7 _& }. m a9 ~8 l7 B$ ]3 \3 Y: K- S! U. ]1 X8 v+ m

7 d& D% A8 E# F

5 K% e' p5 Z1 m( o' C! ^

P" {! c' w- l8 r来源:http://mp.weixin.qq.com/s?src=11×tamp=1575495003&ver=2015&signature=IT92T0ZIWyLf5ALlXoqFc8g8DvoK3wl23M-IwFHbvlBcnIV-KvGrVTq*EFIJwJila-tI8gp7QRrryQoSaHjtPvgkdKWO6zAHmTyzVr3tWkW7azwWRWSjzelHeUdYajv4&new=1" \; A- A, l# p# A$ N1 V3 u& _1 t

免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

|

|手机版|小黑屋|梦想之都-俊月星空

( 粤ICP备18056059号 )|网站地图

|手机版|小黑屋|梦想之都-俊月星空

( 粤ICP备18056059号 )|网站地图